数次打开电脑,打开这个空空的文档,想写点什么,最后还是被这样或是那样的事占去了时间。原本计划在开学前完成的任务,也只能因为一些重要或是不重要的事一拖再拖。到现在,学期即将过半,坐在学校的农园咖啡厅里重新提笔,倒是印证了一年来大学生活的重要规律之一:ddl是第一生产力。

说到附中,能够回忆的实在太多,毕竟那不大的学校承载着我三年的青春岁月。这些回忆总是成为在深夜南门外啤酒馆里和苏苏的谈资。不经意间掀开回忆的一角,那段每天都在考试和作业中徘徊的、弥漫着工地的烟尘气息的时光就会像西伯利亚冬季的寒风,吹的半掩的思维的门无法关上,只能敞开。赫尔岑曾在《往事与随想》中写道:“一个回忆唤起千百个别的回忆,一切接近遗忘的旧事复活了。”高中的时候写作文,总觉得无话可说,“为赋新词强说愁”,而回忆太多,感慨太多,倒是另一种“幸福”的烦恼了。

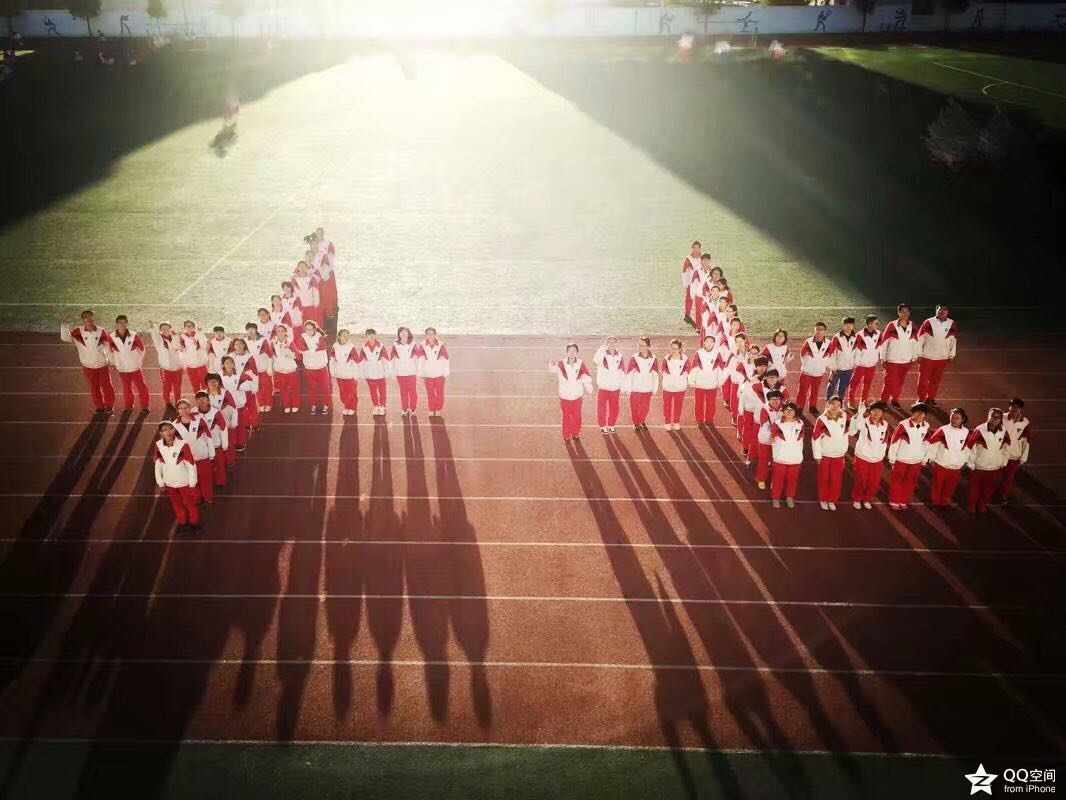

17班毕业留影

高中给人留下的记忆,总是和不断地机械地学习、重复和考试有关,虽然我现在很多的知识基础是在那个时候打下的,但不得不承认,那是一个并不愉快的过程。有时候我会想,很多年以后,除了学习好,什么会成为我在大家记忆中的标签?想来想去,只想起有一次我去办公室听到的生哥对我的“评语”:“17班那个吴梓民,一天到晚就知道个打球。”

那就写写打球吧。

青春期的男生,总有一种抑制不住的活力,当这种活力无处安放时,就只能带着篮球奔赴球场。球场上的男生,也总有一种不切实际的愿望,希望能用最炫目的方式,成为篮球场上的明星。打球,就这样成为很多男生生活不可分割的一部分。

我也是这样。

依稀记得在附中第一次打球还是军训的时候。班上的几个不安分的男生,在一天累到晕厥的训练之后,相约球场。这些人里,有控球节奏诡异的旭旭,有突破很快投篮很准的刘帅,有后来成为班赛球队大腿的张翰,还有就是给我们打球带来无数欢乐的江哥了。那次打球很多地方已经记不清楚,但这毕竟是高中打球的开始。

开学以后,因为附中操场翻修,打球只能无奈地被踢毽子替代。十月份以后,好不容易有了场地,无奈天开始变冷。再加上像石油井喷一样增加的作业,打球的时间实在是不多。即便是如此,两节课后下课铃一响,坐在教室里看着作业,相顾无言,总觉得有点尴尬,就像是娶亲的小伙儿掀开红盖头发现娶错了新娘子一样。而这时候,耳边总会有一个熟悉的声音诱惑我:

“鸟民,打球吗?旭旭也去。”

诱惑我的人正是江哥。

这就好比刚才那个小伙儿正在犹豫的时候,看到心上人在窗边含情脉脉,搔首弄姿……

这哪里忍得住,当然是要去打球啊!

“走,江哥。”

“这就对了,刚才问那几个愣货都说不去,要在教室里复习。”

不过后来事实证明,似乎我们几个才是愣货。

毕竟,红盖头里换人是有原因的。原因自然是——班主任治国要求大家上自习。

师大附中篮球场

果然,回班以后,就接到了治国的“传唤”。我和江哥,还有共犯旭旭,如临大敌,走向办公室。然后就遇到了不太会骂人的治国。毕竟治国一直以来是大家心目中的男神,甚至有传说,每年高三毕业,都会有女生专程来和男神合影;而治国拖堂的时候,后门的玻璃上也会有临班的女生偷瞄,希望一睹男神风采。而骂人这种事情和男神的气质自然是不相容的,因此治国骂了半天,自己越说越气,而我们三个似乎并没认识到自己犯错误的严重性。走出办公室,江哥甚至在旁边说:“不知道为啥,明明挨骂了但我似乎还有一丝丝想笑。”

我们一周只有在体育课上才能得到短暂的打球时间。被我们称为“计大神”的计老师,总是会让我们直接自由活动。所以我们总是很期待每周的体育课。但是时间过得那么快,转眼就到了期末,紧接着体育课就取消了。在原本是体育课的时间上自习,总是有一种暴殄天物的感觉。

既然打不了,那么篮球就成为了聊天的主题。于是热衷于打球的几个人化身NBA资深评论员,开始讨论NBA的赛事。同时,格雷格·江·波波维奇,也就是我们常说的江哥,开始为我们下半学期的班赛制定战术。

下半学期一开始,班赛立马就成为了篮球小分队讨论的焦点话题。大家开始幻想我们能赢下几场比赛。于是江哥发挥打探消息和详细分析的特长,为我们描绘了如下的美好预想:

“我们的实力是不弱的,在宏志班里有绝对优势。而别的班里,十六班有校队中锋,太高,打不赢,排除。十七班队员体重占优势,我们身体素质对不上,打不赢,排除。十八班,综合了十六班和十七班的特点,又高又壮,排除。二十班队员速度快运动天赋好,打不赢,排除。剩下的我们应该都有打赢的几率。”

然后,我们的杨大班长就发挥了堪比治国的抽签手气,我们就成功的和十六班,十七班,二十班和蒙语授课部的一班抽到了一组。

几场比赛的过程无须赘述,不切实际的幻想并不能为我们带来胜利,我们打出了最好的水平。但显然,和更好的身体素质、更流畅的配合相比,我们粗糙的技术和满腔的热血并不能让我们成为球场上最闪亮的明星。

当然了,我们还是有大腿有神奇的发挥的,比如身着二十三号球衣,扛着球队前进,打出现象级比赛的张翰同志。大腿的发挥总是能得到很多的关注,比如第一场比赛之后,就有我的初中同学——在对面的十六班的女生问我:

“你们班打比赛胸特别大的那个男生是谁啊?”

“哦,你说的是张翰吧。”

夜色中的附中操场

高中的第一年很快就过去了,我们很快就面临着文理分科,而我们班不幸的成为了被拆散的那个。新的班级一样有篮球的爱好者,后仰跳投飘逸、同时防守也很出色的关哥是球队的明星,是受女生欢呼的明星,老汗有犀利的突破和鬼魅的步伐,而自称Q氏集团总裁的秦昊东则有精准的三分和妖艳的传球。但爱打球的男生选了文科很不幸,因为班里男生总共只有十三个人,而会打球的只有四个,也就是说,如果高二有班赛的话,我们班连首发都凑不齐……不过高二没有班赛,不知道是幸运还是不幸。

于是,我们体育课最大的乐趣就是四处蹭球打。

同时,一到周末,好几个班的学生总是凑在一起打球,于是大家就渐渐的熟了起来。后来到高三,每周不打一次球,我们都感觉生命不完整。

而在高二,朦朦胧胧地,我喜欢上了九九,那个上课坐在我前面的女孩子。哪个青春期的男生没有一点点朦胧的憧憬?那个时候,我才真正明白了曾经学过的“求之不得,寤寐思服,悠哉游哉,辗转反侧”的滋味

心绪无处诉说,自然要发泄。而篮球则是最好的发泄方式。

于是,每到下了最后一节课,等待着上晚自习的时候,我就会带着篮球,走向操场。这个时候,天色渐晚,在球场上打球的间隙,我看着夕阳把晚霞染成金黄或深红,有看着夜一点一点织上天空。很多时候,打球的只有我一个人。而在球场上,在每一次投篮出手的时候,脑海中所想的只有如何让皮球钻进篮筐,感觉是那么纯粹,那时我想,这大概就是我爱上篮球的原因。两年后,和室友聊起篮球,他说,最早的时候他打篮球,就是因为喜欢篮球穿透球网给人带来的快感,因为这是篮球最原本的样子。

学业压力越来越大,课余活动的时间越来越少,很多曾经和我一起打球的伙伴选择放下篮球,回到书桌前,为了最后的考试努力。但我仍然坚持着,只要有时间还是会去打球。因为它似乎成为了我的一部分。高三上半年,我一周七天有六天都会去打球,这显然不像高三学生学习的状态,于是治国忍无可忍,把我叫到办公室谈话。

“高三了,学习要抓紧。咱们也不是不让你打球,你就是少打上两次。比如原先一周打一次,咱们改成一两个月打上一次。一个是怕你分心,一个也是怕你受伤。”

我觉得老师说的有道理,于是第二天一整天都在教室里,然而到了活动课,手就开始痒。而这时,那个搔首弄姿诱惑我的人又出现了:

“鸟民,打球吗?”

答案自然是:

“走!”

老师们说也说了,骂也骂了,但是我还是忍不住。于是,就有了生哥那句让人印象深刻的“咆哮”:“十七班那个吴梓民,一天到晚就知道个打球。”

师大附中篮球场

新年过去,二月开学,时间过得那么快,以至于我居然对当时的简单的生活没有丝毫的记忆。离别的时候就要到了,而我们还在无休无止的题海中游泳,游得不好喝几口水真是再正常不过。模拟考试一场接一场,而因为最后的时刻就要来临,所以每次考试之前的紧张不安和考试之后的焦虑总会被无限的放大。而这个时候,篮球就成了发泄的手段。每周周六下午的文综考试之后,一群打球的男生总会聚在一起,或是在操场,或是在对面的内大,打球打到很晚。后来,甚至在文综考试中(尤其是考我最不擅长的政治的时候),我也期待晚上打球。这种期待甚至让紧张的文综考试都变得有趣了起来。

时间飞逝,转眼就离校了。离校的那几天,来图书馆自习,还是免不了要打几场球。大概是为了让我的高中打球的生涯能有一个不平常的结尾吧,在高考的前三天,在整个操场上只有我一个人的情况下,我把脚崴了。这次崴脚严重到我甚至不能站起来。而高考当天,面对送考的治国,我强忍着疼痛,强装镇定走出了他的视线之外……

高考结束的那天,很多人在考完试后回到了附中,在“终于自由了”的时候来到了球场上,可是在自由终于来临的这一天,不论动作有多么华丽,对抗有多么激烈,大家却好似无法找回曾经的感觉,似乎身体的一部分感受随着高考的结束而消失了。

消失了就不会再回来。两年过去了,回望那段打球的时光,那些老师的批评,那些对抗和进球的瞬间,那些球场上有趣的传说,总是缺乏了那时的一分鲜活,似乎回忆和当时比起来,多了云淡风轻,少了热血沸腾。《篮球之书》的作者比尔·西蒙斯说:“决定篮球成败的关键,是篮球之外的东西。”不说成败,高中的篮球时光中,最重要的,也是篮球之外的东西。$

篮球之外的,是什么呢?

那些时光,有的痛苦,有的无聊,有的机械。这些并不有趣,却都是我们共同经历的故事。很多人并不理解为什么怀念高中那样艰苦的日子,不理解高考结束以后很多很多学生的怀念和留恋,原因很简单,因为他们不曾经历过。

不曾经历过什么?

高三之前的暑假,我用一天的时间看完了段旭的《马刺王朝》,这本书,一样和篮球有关。在这本书的结尾,我看到这样一段话,我想,这段话是这个问题最好的答案,也是文章最合适的结尾。

“一段时光画上句点,它长成什么样子,反而不那么重要。那些共同经历的故事,那些共同投入的情感,那些无可置疑的相互陪伴,才顶顶要紧。”

吴梓民,男,汉族,1999年出生。2014年9月至2017年7月就读于内蒙古师范大学附属中学,班主任王治国老师。三年中一直担任历史科代表,为同学讲解历史习题。在校期间曾两次获得一等奖学金,2017年高考入围北京大学博雅计划。现就读于北京大学历史学系俄语俄史方向。